「工場内の緑地に生物の生息環境をつくっている」「生物多様性に配慮した社有林管理を進めている」「NPOとともに地域の自然を守る活動に取り組んでいる」

自社有地や周辺地域で、希少な動植物や生態系の保全活動を行っている企業は多くあります。しかし同時に、こうした取り組みが評価されず困っている、という声も聞かれます。その状況改善のための方法はいくつかありますが、国や世界目標と関連づけることもその一つです。2030年に向けた生物多様性の国際目標(案)から保護区、特にOECMに注目し、世界に貢献する生物多様性保全活動にするためのポイントを考えてみます。

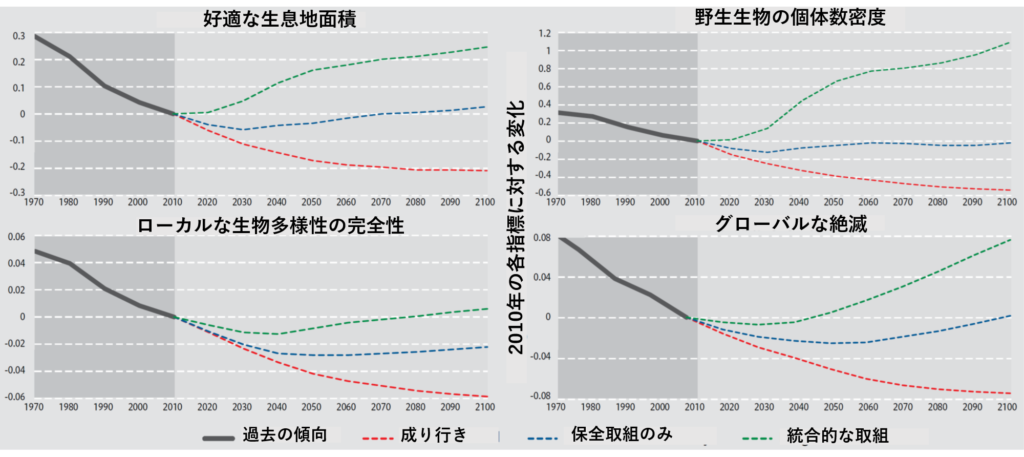

今秋開催予定の生物多様性条約COP15では、2030年に向けた生物多様性の国際目標が検討されます。その中に、世界の陸と海の地域の少なくとも30%を保護区にするという目標(案)があります。愛知目標では陸域の17%、海域の10%だったので、かなり野心的です。しかし逆に言えば、陸域と海域の30%くらいの面積を守らなければ、生物多様性を効果的に保全することができないということです。

この30%という数値をもう少し掘り下げてみましょう。地球上の陸域は29%が氷河や砂漠に覆われ、残りの71%に大半の生物が生息しています。ただ、半分はすでに農地などに開発されているため、現在も自然が残る地域は陸域の35%ほどです。30%という面積を達成するには残る自然地の大半を保護区にしなければならず、増加する食料や資源需要との間で「保全vs利用」の対立が起こりかねません。

そんな対立をどう避ければよいのか、一つのヒントが新目標の中に書かれています。国立公園のような保護区以外の仕組みによって生物多様性を保全する手法で、OECM(Other Effective area-based Conservation Measures)と呼ばれています。保護区のように保全だけを目的として他の活動を排除するのではなく、利用されている場所であっても保全と両立できていれば生物多様性に貢献している場所とみなす、ということです。例えば、公的な保護区以外の場所で、保全を目的に管理が行われている場所(例:バードサンクチュアリ、工場敷地のビオトープなど)、主目的ではないが二次的な目的として生物多様性への配慮が行われている場所(例:自然豊かな都市公園、環境保全型の農地など)などが考えられます。

今年6月に行われたG7サミットでG7・2030年「自然協約」が採択されましたが、ここでもOECMが保全目標達成の重要な手段として位置付けられており、関心の高さがうかがえます。

このOECMとして企業の保全活動地が認められれば、自然資本としての価値が明確になるとともに、国や世界目標に貢献することになり、生物多様性を主流化するための追い風になります。そこで気になるのは、どんな場所がOECMの対象となるかという点です。基準はこれから検討される予定ですが、IUCNのガイドラインをもとに抑えるべきポイントを考えてみます。

1)対象地の長期的な統治および管理へのコミット: 生物多様性を保全するために、安定して持続的な土地の統治管理体制が求められます。社有地であれば、その土地を長期にわたり生物多様性の保全のために供し、土地改変などを行わないことの確約などが求められることになりそうです。

2)生物多様性保全を目的に含む土地利用の方針や計画、確実な実施: その土地で、効果的に生物多様性保全や生態系サービスの維持が実現しているかどうかは、不可欠な情報です。社有林や工場であれば、生物多様性保全の目的を明記した土地利用の方針、生物多様性への負荷を低減する取り組みや生息環境の保全に関する管理計画・実施記録など、エビデンス資料となる情報の整理が重要なポイントとなりそうです。

3)活動効果を検証するモニタリング: 生態系の再生・復元の際に、意味のある成果が出ているかが求められます。工場敷地でのビオトープ創出であれば、地域本来の動植物の再生が実現しているか、生物多様性の減少要因が低減されているか、長期的に維持する体制があるか、といった点がポイントになります。こうした情報を集めるため、モニタリング調査やデータを活用する保全管理の体制が不可欠です。

上記のポイントを踏まえることは自社の土地管理の可視化につながり、OECMのみならず、第三者に自社の取り組みを伝えていくうえでの強みとなります。TNFDやCDPなど、企業による生物多様性へのインパクトや貢献を情報開示ししていくESGの流れは、今後ますます進んでいきます。その準備のためにも、OECMの考え方に倣い自社の土地の管理方法を見直してみてはいかがでしょうか。

(北澤哲弥)