前編ではTNFDの全体像について説明しましたが、今回はLEAPアプローチに焦点をあて、④地域にもとづいた情報の集め方「LEAPアプローチ」、⑤優先地域はどこか?、⑥つながりを整理しリスクをマネジメントする、⑦LEAPをサイトレベルで活かす、の4項目をとおして「LEAPをサイトレベルで活かす」という視点をご紹介したいと思います。

(この記事は、2023年11月に開催した弊社セミナー及び2024年2月のグローバルコンパクト環境経営分科会での講演内容をもとに作成しました)

4) 地域にもとづいた情報の集め方「LEAPアプローチ」

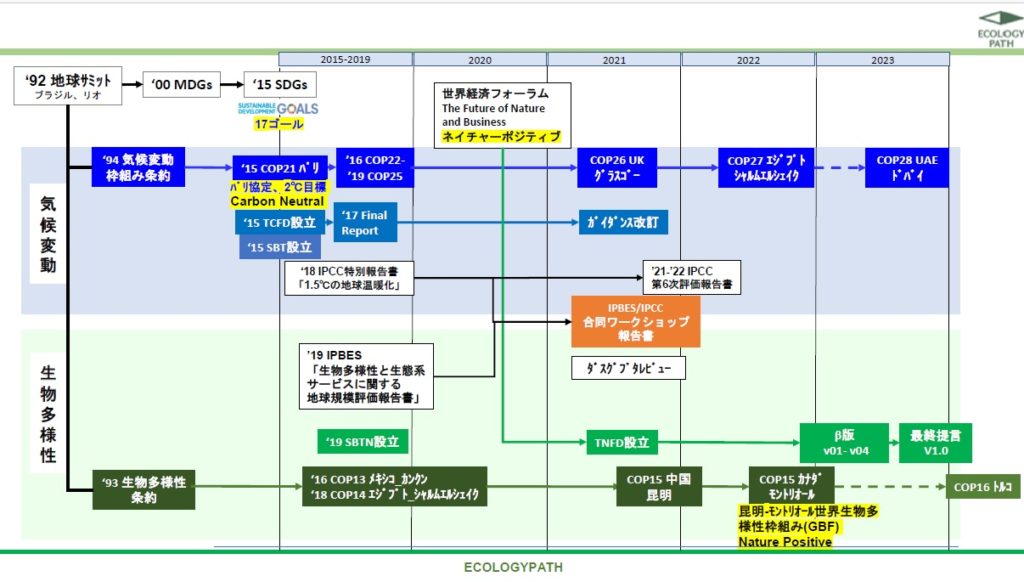

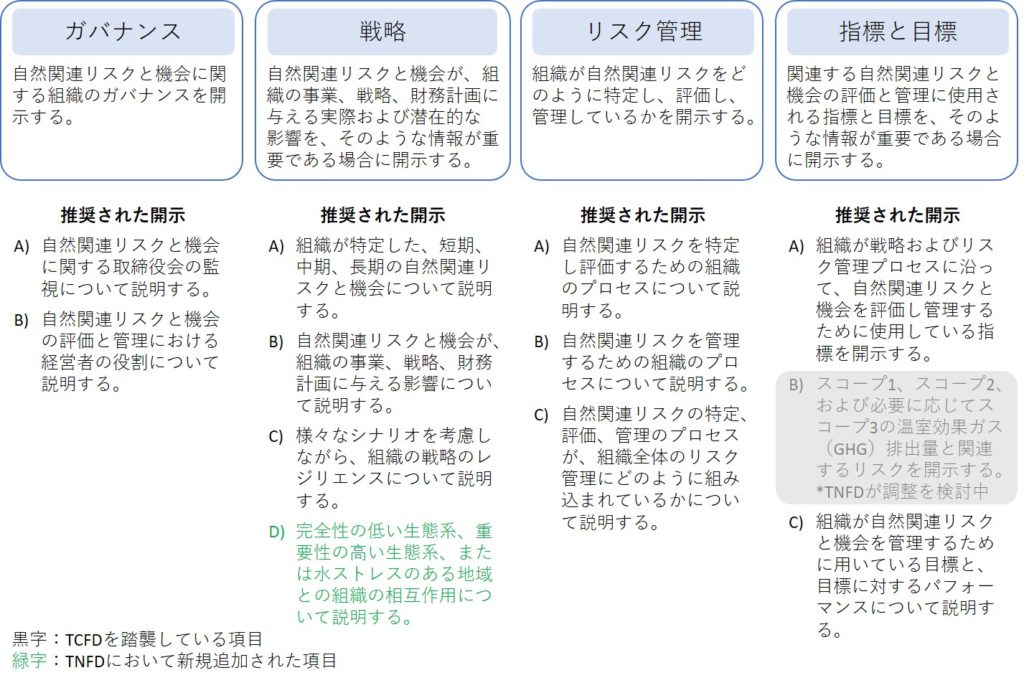

TNFDならではの地域と結びついた情報をどう集めればよいのか?気候変動のGHGプロトコルのような標準ガイドラインがないため、 TNFDが提案したのがLEAPアプローチです(図5)。

まずスコーピング段階では、評価範囲、期間など評価の大枠を検討し体制を整えます。そして自社事業と自然との接点を探って優先地域を特定し(Locate)、優先地域で行われる事業が自然にどう依存し、インパクトを与えているかを明らかにし(Evaluate)、その依存とインパクトから生じるビジネスにとってのリスクと機会を把握し(Assess)、ここまでの評価に基づいて対策を進め情報を開示する(Prepare)というプロセスがLEAPアプローチです。これに沿うことで、開示提言と関連した情報を集めることができるとされています。

5) 優先地域はどこか?

LEAPアプローチではまず、企業活動が行われる地域の概況を調べ、リスクや機会につながる可能性の高い場所を「優先地域」として絞り込みます。この工程は「Locate」フェーズと呼ばれます。

まずは自社事業を考えると、環境負荷の大きな事業を営んでいる地域、自然に強く依存する事業活動が行われる地域などは、リスクや機会につながる可能性が高いと言えます。例えば水を大量に使う生産拠点、重要な原材料の一大生産地などです。事業の側面から優先度が高いと評価されたこれらの地域は、「マテリアルな地域」と呼ばれます(図6)。

一方、自然環境の側面からも優先地域を特定することが求められます。例えば保護地域など生物多様性にとって重要な地域、原生的な自然が残されている(生態系の完全性が高い)地域などは、健全な環境資産が残り生態系サービスの持続性も高い(自然関連リスクが低い)地域なのですが、そのような地域の自然は事業活動によるインパクトを受けやすい地域と言えます。また生態系の劣化が急速に進んでいる地域や水リスクが高い地域は生態系のバランスが崩れやすく、些細なことで依存していた生態系サービスが得られないリスクが高い地域と言えます。さらには、先住民や地域コミュニティにとって重要な自然で企業が活動する際も、自然を変化させたときのリスクは高まります。こうした地域は「センシティブな地域」と呼ばれます。

センシティブな地域とマテリアルな地域をあわせ、優先地域が絞り込まれます。

6) つながりを整理しリスクをマネジメントする

優先地域を絞り込んだら、次はインパクトの程度、自然の状態、生態系サービスを把握します。リスクや機会を考える上で欠かせないプロセスです。自社事業やその他のインパクトによって自然が変化すると、自社や地域社会が依存する生態系サービスにどんな影響が及ぶ可能性があるのか、これらのことがわからなければ自社へのリスクや機会を考えることもできないためです。

それゆえ、Evaluateフェーズでインパクト・自然の状態・生態系サービスの状態を把握してそれらの関連性を整理し、Assessフェーズで自然や生態系サービスの変化から生じるリスクや機会を検討するという二段階のプロセスがLEAPアプローチには組み込まれています。

図7は事業活動や外部要因に由来するインパクトドライバーが自社や地域社会の資産である生態系の状態を変化させ、それによって生態系サービスが影響を受けてリスクや機会が生じる、という要素間のつながり(因果関係)を示しています。要素間のつながりを理解することができれば、リスク原因となる自社事業の在り方を変革してインパクトを低減したり、劣化した自然の状態改善を通した生態系サービス回復のアクションなど、要点を押さえた対応を進められます。こうした対応策を検討・実践し、情報を開示するのがPrepareフェーズです。

7) LEAPを地域(サイト)レベルで活かす

これまでの環境マネジメントシステムに慣れていると、各サイトから指標情報を集めて全サイト一律で「●●を✕✕%削減する」のようにリスク管理を進める、そんなイメージをTNFDにも持つのではないでしょうか。しかしこのやり方は、地域性が重視される自然関連課題に対して必ずしも効果的とは言えません。土地利用の改変が課題になる地域もあれば、地下水に関わる問題を抱える場所もあるなど、地域ごとに抱える課題と必要とされる対応策が違うためです。

そんな地域に適した解決策を考えるうえでも、LEAPアプローチは有効なツールになると弊社は考えています。そのためにはLEAPアプローチを企業全体ではなく、一つのサイトごとにLEAPのサイクルをまわすことが重要です。ここでは優先地域となった工場にLEAPを適用するイメージを考えてみます。

LEAPのEvaluateフェーズとAssessフェーズでは、各サイトにおけるインパクト、自然の状態、生態系サービスの把握とそのつながりを考えることが最も重要です(図8)。これらを把握するための調査だけでも大変だと思いますが、工場では環境マネジメントシステムを通してすでに多くの項目を把握しています。例えば排水量や廃棄物量、CO2排出量、また敷地内の緑地面積やその管理方法についても情報を持っているのではないでしょうか。TNFDでは①土地利用、②資源利用、③気候変動、④汚染、⑤外来生物に分けてインパクトを整理していますが、①~④についてすでに多くの情報が揃っているといえます。

また生態系サービスについても、一部の情報はすでに把握しているケースがあります。用水や原材料といった自然資源(供給サービス)の使用量などです。調整サービスや文化的サービスの情報は少ないと思いますが、水源地域の情報や環境教育イベントの開催など、生態系サービスと意識せずに持っている情報もあると思います。

すでに把握している情報を足掛かりにすることで、まだ把握していない自然の情報なども集めやすくなります。インパクトを把握することで事業活動と関連のある場所をピンポイントに絞り込めるため、動植物の調査範囲も限定して効率的に実施できます。

このように現状把握を進めると、自社事業とのつながりがあり場所で希少種が見つかったり、自社が依存する地域の自然や地域の方が重視する自然の状態が変化していること、さらにはその状態変化を引き起こすインパクトドライバーに自社活動がどうかかわっているかといった点が見えてきます。それが見えてくれば、自然と自社にポジティブな影響を生み出すアクションを検討するPrepareフェーズを進めることができるでしょう。そしてアクションの効果をモニタリングし、次のLEAPをまわしていきます。

こうした情報を各サイトから集めて統合し、企業全体の開示情報へとつなげられるような仕組みをつくっていくことが、ESG部門の仕事になるのではないでしょうか。

さいごに)

自然関連情報の開示が企業に義務付けられるのは、まだ数年は先になるでしょう。森づくりのように、自然に関する取組は時間がかかるものです。全てのサイトで効果的な紋切り型の活動はあり得ません。サイトごとにLEAPを使って効果的なアクションを進め、各サイトがネイチャーポジティブになることで企業全体がネイチャーポジティブになる。ボトムアップで地道に変革を進めることこそが、ネイチャーポジティブへの一番の近道になると考えます。

(北澤 哲弥)