今年は生物多様性条約で2030年に向けた国際目標が決まるなど、生物多様性に関連した大きな動きがあります。その中でも、生物多様性版のTCFDといわれるTNFDが注目を集めています。2023年公開に向けてまだ詳細は見えませんが、生物多様性に関する背景をもとに、いまなぜTNFDが求められるのかを考えてみます。

世界経済フォーラムでは毎年グローバルリスクレポートを公表しています。2022年のレポートによると、生物多様性の損失は、気候対策の失敗及び異常気象に続き、今後10年間で最も深刻なリスクとなりうる3番目の項目に位置付けられています。なぜ生物多様性がこれほど深刻なリスクとして認識されるようになったのでしょうか。

その背景には、ビジネスと生物多様性との関係がハッキリしてきたことがあります。SDGsのウェディングケーキモデルが示すように、経済・社会・環境の各分野は相互に結びつき、環境が社会を支え、社会が経済を支え、経済は環境に影響を及ぼします。世界の総GDPの半分以上(44兆ドル)が、自然とそのサービスに依存しているといわれ、私たちの暮らしや経済にとって生物多様性は欠かせないという認識が広がっています。

しかし私たちの社会や経済を支える生物多様性は、いま、急速に失われています。生物多様性を減少させる直接的な要因は、土地利用や過剰採取といった人間活動です。そしてこれらの要因は、生産/消費パターンや人口増等といった経済社会システムのあり方が根本的な要因であることもわかってきました。このまま生物多様性が減り続ければ、今後数十年で100万種もの生物が絶滅の危機に瀕すると言われています。その影響は私たちの社会や経済に跳ね返り、このまま減少が続けば、2030年には年間2.7兆ドルもの経済損失を被ると試算されています。つまり、生物多様性の減少は単に自然がなくなるということではなく、社会経済の持続可能な発展を妨げる大きな社会課題であるわけです。企業にとっては、ビジネスリスク以外の何物でもありません。

上述した生物多様性を減らす要因は、企業活動と深くかかわっています。世界で絶滅が危惧される種のうち、じつに79%が食料・土地利用・海洋利用、インフラ建設、そしてエネルギーと鉱業という3つの社会経済システムによって影響を受けているとされています。農林業に伴う土地利用変化や水へのインパクト、都市や工業地域の開発、ダム建設や資源採掘など、さまざまな経済活動が、生物多様性に影響を及ぼす要因となっているのです。

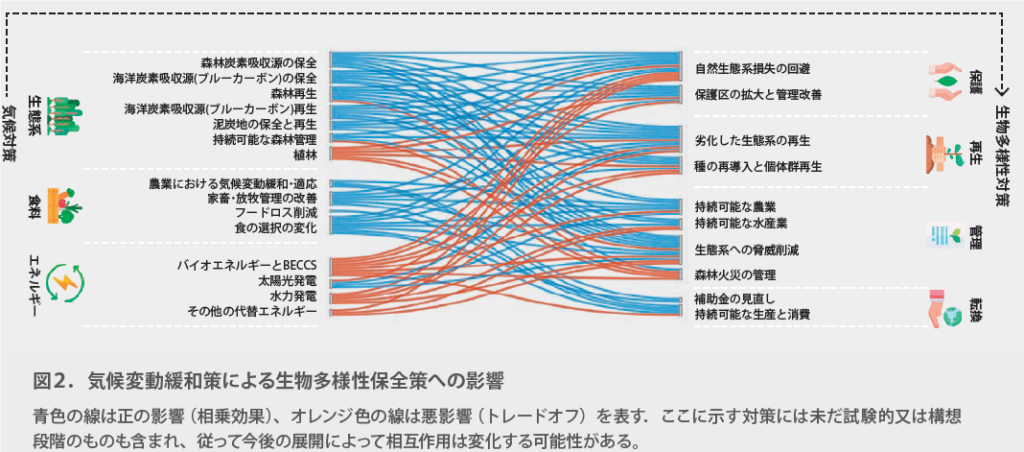

一方、従来の経済社会システムから移行する動きも始まりつつあります。リジェネラティブ農業や植物性たんぱく質、森林再生、グリーンインフラ、サーキュラーエコノミーなど、様々な取り組みがあります。こうした流れは今後加速し、2030年までに3億9500万人の雇用、年間10兆ドル相当のビジネス機会を創出すると世界経済フォーラムは試算しています。

これまでにも多くの企業が、環境負荷を減らしたり、絶滅危惧種をまもったりする活動などを行ってきました。これからの企業には、こうした保護や負荷低減に加え、生物多様性に関する変化がどう事業に影響を及ぼすかを理解してリスクを減らす取り組みを進め、さらには社会経済システムの移行をチャンスと捉えて自然再生型ビジネスを展開すること等が求められます。すなわち、生物多様性という物差しを使ってサステナブルな企業であるかどうかが判断される時代になる、だからこそTNFDというESG情報開示のフレームが求められていると言えます。

社会貢献としての生物多様性の取組では、「地域のため、社会のために良いことをしているか」が分かっていれば十分でした。しかしESGの文脈においては「事業との結びつきの視点」が欠かせません。TNFDはその視点を与えてくれるツールになると思いますが、ハードルが高く、いきなりでは社内の理解が得られない企業もあるかもしれません。そのような場合には、個別に動いていた既存の生物多様性活動を事業と結びついた活動へと発展させていくことから始め、事業全体へと対象を広げていってはいかがでしょうか。

(北澤哲弥)